Das Momentum der Geste in Kunst und Religion (10)

Es gibt Gesten, die uns für einen Augenblick die Gewissheit geben, willkommen zu sein. Zu diesen gehören jene großzügigen Gesten, die uns unvergesslich bleiben, weil sie uns auf eine besondere, intentionslose Art und Weise einladen, gemeinsame Sache zu machen, während sie uns zugleich ermutigen, unser eigenes Ding zu machen. Vielleicht ist es das Schönste an einer großzügigen Geste, dass sie ihre Einladung zur Annahme ganz zurückhaltend und vorsichtig ausspricht und die Hände, die sie annehmen, nur behutsam berührt, nicht aber in Ketten schlägt.

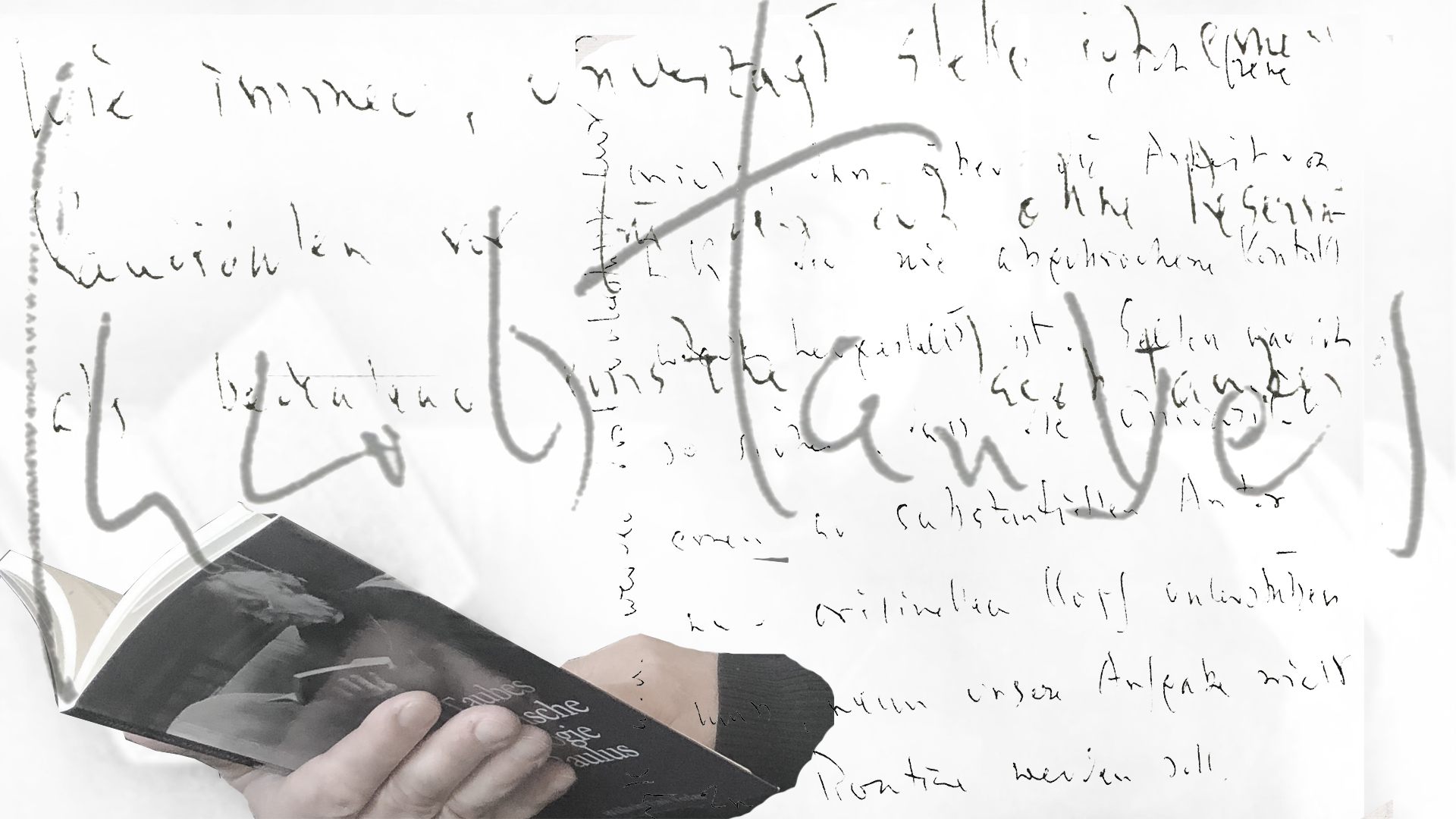

Als Susanne und ich Anfang der 1980er Jahre zur Fortsetzung und Ausweitung unserer Studien nach Berlin kamen, ahnten wir zwar, welch aufregende Zeit uns bevorstand – allerdings nicht, was wir dann tatsächlich erleben durften: Wir besuchten die Vorlesungen und Seminare von Jacob Taubes und Klaus Heinrich unbefangen parallel. Wir schlugen akrobatische gedankliche Purzelbäume zwischen dem Trauerspielbuch Walter Benjamins und den Diskussionen über die Ruine im Barock und Posthistoire an Hannes Böhringers Küchentisch. Wir stritten über den im Gropius-Bau ausgestellten Zeitgeist und genossen die geistige Freiheit all jener Spielräume, die Berlin damals bot.

Allan Kaprow hielt eine Happening-Vorlesung in der HdK (heute UdK), Norbert Haas übersetzte in seinen Seminaren die Schriften Lacans, Heidi Paris machte bei Merve Polaroids von jedem Besucher und ich streckte die Zunge heraus. Zusammen mit Christian Kupke gaben wir die Zeitschrift Delta Tau heraus, mit an Arno Schmidt und James Joyce angelehnten Schreibspielen. Klaus Laermann polemisierte gegen unsere frechen und respektlosen Subversivitäten, indem er uns im Kursbuch der Tanzwut und des Derridadaismus zieh. Im Salon von Hilmar Werner diskutierten wir mit Ina Hartwig die Abgründe der Texte Genets, Stephanie Castendyk wurde unsere erste Verlegerin, Wolfgang Ernst durchstreifte mit uns die Tableaus der Verschichte. Abends dann Einstürzende Neubauten und Peter Steins Inszenierungen oder mit Heinz-Werner Lawo in der Videobar Korrekt in Moabit zu Drinks auf selbstgestalteten Biedeckeln und kunsthistorischen Studien zur Unterlagenforschung. Gerti Fietzek erzählte uns von verborgenen persönlichen Zügen in Lawrence Weiners Concept Art und mit Horst Denkler analysierten wir Zettel’s Traum, auch wenn er selbst eher gerne den Spuren Wilhelm Raabes folgte. Klaus Leymann schwärmte in unserer Bibliothek von der Stimme Lucia Popps und mit Thomas Flemming folgten wir den Spuren Adornos in Thomas Manns Doktor Faustus.

Oft gab es bei diesen Begegnungen Gesten, an die ich mich gut erinnere. Jede wäre eine eigene Geschichte wert. Unvergesslich die Art, wie Klaus Vogelgesang in unserer Küche in der Beusselstraße aufgab, mit einem stumpfen Messer ein Steak zu schneiden. Oder die Handbewegung, mit der Michael Theunissen mir meinen ersten Essayband „Schwellenkundliche Versuche“ ungelesen zurückreichte, nachdem er das Inhaltsverzeichnis durchmustert hatte. Oder die Handwegung, mit der mich Peter Gente auf die Stelle im Merve-Regal verwies, in dem sich die Vorlesungsmitschriften Adornos befanden, mit den Worten: „Aber da war die Katze drin.“

Viele freundliche und freundschaftliche Gesten gab es, die in der Erinnerung heiter stimmen und dankbar: Als Norbert Rath bei seinen Besuchen lächelnd die fast immer knappe Wohngemeinschaftkasse in der Beusselstraße füllte und Bücher da ließ. Als Richard Faber mich zum Essen einludt, nachdem wir seinen Collage-Essay diskutiert hatten. Und als Klaus Regel weiter Gitarrenunterricht bei mir nahm, auch wenn ich meinte, ihm eigentlich nichts mehr zeigen zu können. Denn viel Zeit zum Üben blieb nicht. Ein Stipendium lief aus, das Geld wurde knapp und die Dissertation sollte fertig werden.

Ich hatte Ende der 1970er Jahre bei Jürgen Ebach, Günter Brakelmann, Willi Oelmüller und Norbert Rath Theologie und Philosphie studiert. Wir lasen parallel die Thora und hethitische Keilschrifttexte. Wir diskutierten über Weltentstehungsmythen bei Philo von Byblos und über das Auratische in Benjamins Kunstphilosophie, über die Zusammenhänge zwischen der Dialektik der Aufklärung und wissenschafttheoretischen Ansätzen des Positivismus, über die erste, zweite und dritte Natur, über christliche Sozialethik und Adornos Minima Moralia. Insbesondere aber wurde ich von den Schriften Walter Benjamins angezogen – und von seinen Erkundungen der Geschichte und der messianischen Zeit. Jürgen Ebach förderte mich sehr und ermunterte mich, als ich ihm von meinen Plänen erzählte, in Berlin weiterzustudieren. 1980 schrieb ich mich an der Freien Universität für Philosophie, Religionswissenschaften und Judaistik ein, geriet in die Mühlen universitärer Umstrukturierungen der Promotionsordnung und suchte nach Lösungen der prekären Situation.

Ich nahm an Jacob Taubes Seminar zu Benjamins Thesen über den Begriff der Geschichte teil. Ich ging in seine Sprechstunde, um auch ihm meine Schwellenkundlichen Versuche zu überreichen, in denen es ein langes Kapitel über die Schwellenerfahrungen bei Benjamin gab. Kurze Zeit später, als ich an der Parisbar in der Kantstraße in Charlottenburg vorbeiging, winkte Taubes mir durch das Fenster zu. Ich fühlte mich nicht gemeint und ging weiter.

Ein paar Tage später klingelte das Telefon. Ich hörte, wie Susanne mit dem Anrufer eine ganze Weile sprach. Als sie mir den Hörer dann reichte, meldete sich Jacob Taubes. „Ich habe am Sonntag ein paar Besucher aus Paris zu Gast und wir werden sprechen. Ich hätte Sie gerne dabei. Können Sie am Nachmittag kommen?“ Natürlich konnte ich, sehr gespannt, welcher Kreis mich erwartete.

Am Sonntag Nachmittag fuhr ich also in den Grunewald bis zur Koenigsallee und schlenderte über die Brücke am Hasensprung Richtung Terrassenbau, in dem Jacob Taubes seine Wohnung hatte. Er stellte mich mit einer sich weit öffnenden Armbewegung seinen Besuchern vor und nahm plötzlich Bezug auf unser Zeitschriftenprojekt: „Sie sind in der ZEIT verrissen worden – das imponiert mir.“ Wir lachten. Dann sprach er über meine Studien – warum ich das Thema gewählt hätte? Und ich sprudelte los und sprach über Benjamins Frühschriften und die Briefwechsel mit Gretel Adorno, über Klees Angelus Novus, die Bezugnahmen auf jüdische Mystik, das theologisch-politische Fragment und sein Verhältnis zu den Thesen über den Begriff der Geschichte, die Gesetze des Rosenkranzes und über das Verhältnis von dialektischen Bildern zum Allegoriebegriff des Trauerspielbuchs, von allegorischer Lebensweise zur Literarisierung der Lebensverhältnisse. Ich sprach über den jüdischen Messianismus, und dass er mich besonders interessiere.

Jacob Taubes unterbrach mich, während er auf dem Stuhl nach vorne auf die Kante rutschte und sich zu mir beugte: Ich werde wohl nie die Geste vergessen, die er dann machte. Und zwischen seine leicht gehobenen Hände legte er dann ruhig aber bestimmt die Worte: „Aber es gibt nicht nur den jüdischen Messianismus, es gibt auch den Messias.“ Ich stutzte einen Moment. Er sah mich an. Und ich sagte: „Ja, selbstverständlich …“

Dann fragte er mich nach dem Stand der Dinge bei meiner Arbeit. Ich erzählte ihm, dass ich gegen die Wirren der institutionellen Reformen schon in Frank Benseler in Paderborn einen Betreuer meiner Dissertation gewonnen hätte. Und dann sagte Jacob Taubes mit einer einladenden Geste: „Warum schreiben Sie Ihre Arbeit nicht bei mir? Bringen Sie mir bis kommende Woche ihr Exposé, dann haben Sie mit der Arbeit noch vor der neuen Promotionsordnung begonnen.“ Ich war für einen Augenblick sprachlos – etwas, was mir zu jener Zeit selten widerfuhr. Er lächelte. „Also abgemacht.“ Dann wandte er sich seinen anderen Gästen zu und tauchte mit ihnen ein in die Details eines Publikationsprojektes. Ich erinnere nicht, worum es ging. Aber an Jacob Taubes drei großzügige Gesten an diesem Nachmittag erinnere ich mich genau.

Es sollten weitere folgen. So unterstütze er mich mit einem Gutachten für ein Stipendium. So händigte er mir Kopien persönlicher Briefe an Adressaten aus, von denen er wohl meinte, dass sie mich fördern könnten. Jacob Taubes starb nur wenige Monate später. Es gelang mir nicht, in seiner Nachfolge einen anderen Betreuer meiner Dissertation zu finden. Aber ich versuchte es auch nicht wirklich. Zu schnell verdichteten sich die Ereignisse im Berlin jener Zeit. Zu sehr zogen mich Psychoanalyse und Semanalyse an, verbunden mit Namen wie Jacques Lacan und Julia Kristeva.

Für diese gab es im akademischen Feld der Universitäten Ende der 1980er Jahre ebenso wenig Ort und Zeit wie für ZeiTRaumkünste, wie ich sie damals schon nannte, auf der Schwelle zwischen Kunst und Nicht-Kunst. Es sollte noch 15 Jahre dauern, bis es möglich wurde, all diese Erfahrungen der 1980er Jahre nicht nur künstlerisch und textpraktisch, psychoanalytisch und semanalytisch, sondern auch in der Hochschullehre in Kurs setzen zu können. Und es sollte noch weitere 15 Jahre dauern, bis ich meine Studien der 1980er Jahre wieder aufgriff. In Zeitgenossenschaft des Unterganges der katholischen Kirche bei gleichzeitigem Erstarken religiösen Fundamentalismus, in Zeiten der Transformation von Wissenschaft in Religion und der globalen Verstetigung des politischen Ausnahmenzustandes hat mich die großzügige Geste Jacob Taubes, bei der er die Frage nach dem Messias zwischen seine Hände gelegt hatte, erneut auf die Spur geführt, der zwischenzeitlich Giorgio Agamben so beharrlich folgte.

Wie ist es um die Zeit, die bleibt, bestellt – und welche Erfordernis ruft nach einem Handeln, das berücksichtigt, was die Religionen als messianischen Geist verstehen? Wer oder was ist heute der oder das Katechon, der oder das Aufhaltende, der oder das vom Krisenmanagement lebt? Und welche Geste könnte dazu einladen, die Zeit, die bleibt, derart gemeinsam zu erleben, das aus dem Glauben an die Liebe Hoffnung entspringt?

Robert Krokowski